穿着不同颜色背心的骑手代表了不同的外卖平台,这是消费者的普遍认知,但实际上骑手和平台之间“远隔山海”。骑手曾经因为看起来还不错的收入成为话题,而背后则是保障的缺失,“这个系统里除了算法之外还藏匿了上千家公司,他们交错而成的复杂法律关系网络正将受伤的骑手死死缠住。”

这是北京致诚农民工法律援助与研究中心(以下简称“致诚中心”)经过大量调研后得出的结论。

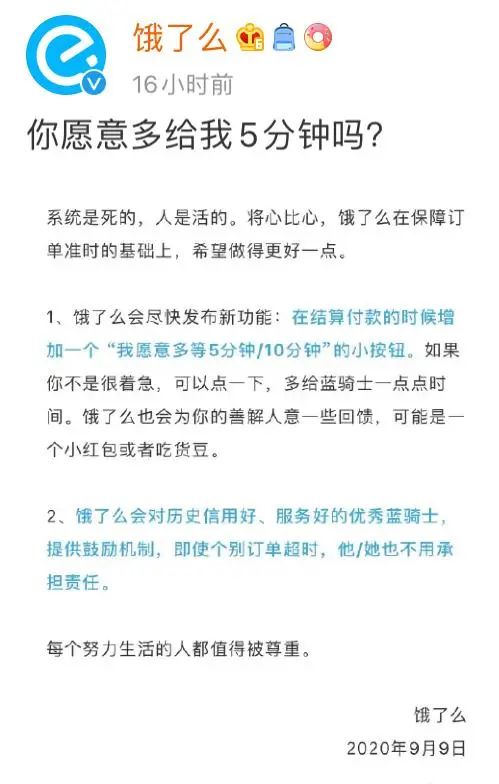

2021年7月,国家人力资源社会保障部等部门发布了《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》,9月10日,国家四部门专门约谈了美团、饿了么等10家大型平台用工企业。

应该说平台经济发展非常迅速,有力推动了社会的经济发展,同时新的用工形势也在出现,让劳动者的权益得到更好的保障,让企业得到健康发展,还有很多细致的工作。

找不到的“雇主”

致诚中心在《骑手谜云:法律如何打开外卖平台用工的“局”?》一文中详细介绍了外卖平台与骑手之间的劳动关系。

今年6月,致诚中心公益律师陈星接手了一起骑手维权的案件。骑手邵某在2019年4月一天夜里送完最后一单后受伤,经鉴定构成九级伤残,但至今未收到任何工伤赔偿。

邵某服务的平台有两种骑手,一种是专送,一种是众包。按照邵某的解释,众包就是“想干就干,不想干就不干”;而专送则要接受站点的人工管理,上下班都有固定时间,系统派单不得拒绝,高峰期和恶劣天气必须在线,平时小休和请假都要站长批准,甚至想离职还可能需要排上两个月的队。

邵某属于专送骑手,但陈星在梳理案件中发现,邵某可能陷入了一张用人单位的“暗网”:

平台虽然为上海拉扎斯信息科技有限公司,但邵某所在站点所属为迪亚斯公司,他的工资一直由一家叫做太昌的公司发放,而其工资薪金的个税扣缴义务人至少有2-3家公司,其中不但有迪亚斯和太昌,还有一些邵某此前从未听闻的公司,比如天津某建筑公司、上海某外包公司。

按照我国税法的规定,个税扣缴义务人必须是支付其工资薪金所得的单位,一般而言就是用人单位。但邵某每月工资薪金的个税扣缴义务人至少有2-3家公司。

申请工伤认定的第一步是确认劳动关系,在上述情况下,就劳动关系的确认而言,用人单位的确定和劳动者与用人单位之间签订的劳动合同至关重要。

而谈到劳动合同,邵某依稀记得三年前的某天晨会上大家站在路边匆匆忙忙签了一份文件,但是当场就被站长收走。因为着急送外卖,邵某并没有仔细看那张纸上写了什么,也许就是劳动合同,也许不是。

同时,由于跑单记录、考勤排班、评价投诉只显示最近两个月,邵某在2017-2019年的所有工作记录都无法查阅,为了取证,邵某曾经几次联系饿了么,又几次碰壁,如今手机上下载的骑手App什么都证明不了。

陈星在手机上下载了邵某服务平台的骑手App。这款App开放给所有想注册成为外卖骑手的人。用手机号实名注册后,陈星随着屏幕上跳出的弹框依次点开了《服务合作协议》《众包用户协议》,并拉至底部打开了《营业执照》,试图寻找用人单位。但这些文件所显示的法律主体都不尽相同——页面底部《营业执照》显示的是上海拉扎斯信息科技有限公司;《服务合作协议》上写的是一家注册在江西的服务委托公司;《众包用户协议》干脆什么都没有提及,取而代之的是一段长长的“主体信息”,第一句是:“众包平台经营者是指经营蜂鸟众包平台的各法律主体”。

平台经济还处在塑型阶段,各地法院对于新就业形态的态度千差万别。邵某在北京打赢了劳动仲裁,成功与站点所属的迪亚斯公司确认了劳动关系。可很快,迪亚斯公司在其注册地重庆市的长寿区法院对邵某提起诉讼,他连续输掉了一审和二审,这意味着他与迪亚斯公司不存在劳动关系,更不可能获得工伤赔偿。

骑手成为“个体户”

值得注意的是,致诚中心在调查中发现,2020年的一起案件显示,一名在北京送外卖的专送骑手被一家安徽公司在广西钦州某产业园注册成了个体工商户。顺着这个线索,致诚中心发现,在该产业园内竟一共注册了14万家经营范围包括“外卖递送服务”的个体工商户。

据了解,专送骑手通过应聘后,站长往往会以发工资、少交税为由,强制要求其下载市面上一些灵活用工平台的App;骑手不知道的是,一旦注册App就意味着与灵活用工平台签订了承揽协议,同时授权灵活用工平台将自己自动注册成个体工商户。

而在我国法律框架下,一旦成为“自担风险、自负盈亏”的个体工商户,就意味着失去了“劳动者”主体资格,不再可能受到劳动法的保护。

平台经济发展过程中,外卖餐饮行业持续保持高速增长。据美团《2020年度报告》与《2020年企业社会责任报告》中显示,2020年,其平台活跃商家共680万,交易用户数约5.1亿,在平台上取得收入的骑手超470万,餐饮外卖收入超过660亿。

然而,随着外卖平台规模的急剧扩张,骑手的处境却几乎每况愈下。

致诚中心介绍,在市场规模化前期,外卖平台为争夺市场份额,通常以优厚待遇直接雇佣骑手。彼时的骑手作为劳动者,可以直接向外卖平台主张各类劳动权益,包括加班费、经济补偿、违法解雇的赔偿金等。这也就意味着外卖平台的人力成本和用工风险都相对较大。

在2015年左右,为了进一步降低成本、区隔风险,外卖平台开始与配送商(即劳务外包公司)合作,将配送业务“外包”,由配送商招募专送骑手并对其进行直接的日常管理。至此外卖平台与骑手之间就隔了一道“防火墙”。原本由外卖平台承担的成本和风险转嫁给了劳务外包公司。

据致诚中心研究,这一模式的出现使得外卖平台节省了约40%的成本(包括社保成本和法律风险),从此坐稳了“讲究轻资产,追求高毛利和边际效应”的互联网平台方地位。

而配送商则属于薄利多销、吃力不讨好的市场。配送商为了继续向外“甩锅”,开始将全部或部分配送业务“转包”或“分包”给其他多个公司甚至个人。而这一过程,据致诚中心研究,经历了8个模式的转变。

正是由于“原本集中于单一雇主的管理特权功能分散到多个商业实体”,骑手的劳动关系通过不断网络状外包被彻底打碎。这不但导致骑手分不清用人单位是谁,就连法院也常常难以确定用人单位。外卖平台与大量配送商正是借此操作在不同程度上逃脱了用人单位的法律责任。

尽快修改劳动合同法和社会保险法

中国人民大学劳动人事学院教授常凯认为,平台经济已经成为我国经济重要组成部分,劳动权利保护问题也越来越突出。“简单说就是平台经济有没有劳动关系,谁来承担雇主责任的问题。”常凯认为,平台用工特点和传统企业用工特点不太一样,概括来说就是去劳动关系化与雇主隐身化、分散化。结果是整个社会经济发展了,平台得到了很高的利润,但是劳动者的权益无法得到保证,这对于整个社会来说是一个严重的问题。

致诚中心主任佟丽华建议,尽快修改劳动合同法和社会保险法。“虽然这两部法律出台时间都只有10多年,但这10年内互联网发展太快了,新型用工形态发展太快了,当时的法律对相关的问题关注的不够”。

佟丽华认为,很多企业认为社保的负担过重,抑制了企业的活力,因此国家应该进行研究,什么样的社保是合适的。2019年国务院办公厅印发了《降低社会保险费率综合方案》,现在各个地方对降低社保费率的政策并不一致,这种情况下应由国家法律来规定统一的社会保险制度。

他同时建议,明确平台企业的用工主体责任。“平台是用工的规则制定者,平台通过算法和数字化的管理,对骑手进行了实时的管理和监督,平台也是平台用工模式的最大受益者,掌握着全部的数据,但将用工的主体责任抛给别人,这是权责利不统一的。”佟丽华认为,平台可以通过协议的方式,把相关责任分配给其他的合作公司,但在这个过程当中,平台依然要承担主体责任。比如有的合作公司真正注册资金很少,很快就注销了,劳动者的权益得不到保障,这些都需要平台公司进行监管。平台企业还应建立便捷高效中立的骑手申诉渠道,便捷骑手维护权益。

从司法机关的角度来说,佟丽华希望司法机关能够跳出表面现象,尽快加强战略研究,用法律维护这些新型劳动者的权利。

常凯认为平台企业目前对此有所认识,下一步怎么解决是一个社会系统工程。

他表示,对于新型劳动者的保护,就是回归劳动法治。目前我国劳动立法当中是有先例可行的,“劳动合同法规制和调整的对象,不光是有固定期限劳动合同和无固定期限劳动合同,另外还有派遣劳动和完成一定任务这两种类型。这些用工方式都需要签劳动合同,受到劳动法律规制”。